個人事業主と社会保険の基本的な関係について理解しよう

個人事業主として開業した場合、公的な社会保険制度の加入方法や内容は会社員とは大きく異なります。

自らビジネスを営む立場では、健康保険や年金などの保障への加入先や手続きが自己責任となるため、社会保険の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

社会保険とは何か

社会保険とは、病気やケガ、老後、失業や死亡など、個人では対処しきれないリスクに備えるため、国が制度として運用する保険制度の総称です。

主に健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5つから成り、日本で働く人の生活安定と福祉向上を目的としています。

しかし個人事業主の場合、会社員と比べて加入できる社会保険の種類や範囲に違いがあります。

会社員や法人の役員は「協会けんぽ」などの健康保険と厚生年金保険に加入することが多いですが、個人で事業を営むかたは「国民健康保険」や「国民年金」が基本となります。

個人事業主が一般的に加入する保険制度

個人事業主は、以下2つの公的保険制度に自ら加入するのが基本です。

| 保険制度 | 主な対象者 | 保障内容 | 加入方法 |

|---|---|---|---|

| 国民健康保険 | 会社員ではない自営業者・無職の方・退職者 など | 医療費の一部負担や出産育児一時金など | 住所地の市区町村役場などで手続き |

| 国民年金 | 20歳以上60歳未満の全ての国民(学生含む) | 老齢年金、障害年金、遺族年金 | 市区町村役場もしくは年金事務所で手続き |

また、従業員(事業所規模や雇用状況による)を雇用すると社会保険の一部が義務化される場合もあり、これに該当すると協会けんぽや厚生年金保険にも加入する必要が出てきます。

なお、労災保険や雇用保険については、事務所で労働者を雇う場合には原則として適用が必要となりますが、個人事業主本人はこれらの適用外となるケースが多い点にも注意が必要です。

このように、どの社会保険制度に該当するかは、“個人事業主として1人で活動するのか、従業員を雇って事業拡大するのか”によって大きく異なるため、ご自身の働き方や事業形態に合った公的保険の加入・管理が求められます。

国民健康保険と協会けんぽの違いを徹底解説

国民健康保険の特徴とメリット・デメリット

国民健康保険(国保)は、日本に住む全ての個人事業主や無職の方、その扶養家族など、職場で健康保険に加入していない人が加入する公的医療保険制度です。

地域単位(市区町村や国民健康保険組合)で運営されており、被保険者は住民票のある自治体で手続きを行います。

主なメリットは、自営業やフリーランスでも必ず加入できる点や、退職後すぐに保障が途切れない点です。

また、所得が低い場合には保険料軽減措置もあり、子どもの人数でも保険料が調整される場合があります。

一方でデメリットは、家族を扶養にできないことや、保険料が世帯ごとの合算となるケースが多く、人数が多いと負担が大きくなりやすい点、および傷病手当金や出産手当金のような保障が基本的に支給されないことが挙げられます。

協会けんぽの特徴とメリット・デメリット

協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)は、会社員や法人の役員などが勤務先を通じて加入する健康保険です。

本来は法人や従業員を雇用する個人事業主が対象となっています。

事業主自身も原則として法人の役員や従業員(事業規模により)になれば加入できます。

特徴的なメリットとして、配偶者や子どもなどを「扶養」として追加料金なしに加入できる扶養制度や、出産手当金・傷病手当金など手厚い給付があります。

さらに、保険料は原則として労使折半となるため、法人では会社が半額を負担します。

事業所ごとに加入手続きを行い、同時に厚生年金保険にも加入できます。

一方でデメリットは、個人事業主が1人だけでは加入できず、従業員(常時5人以上の適用業種の場合)や法人格が必要な点、会社経営者の場合は保険料が高くなる場合もある点などです。

また、市町村単位での加入や軽減措置がありません。

保険料の計算方法と負担額の違い

国民健康保険と協会けんぽでは、保険料の算定方法や負担額に大きな違いがあります。

以下の表で具体的に比較します。

| 項目 | 国民健康保険 | 協会けんぽ |

|---|---|---|

| 加入単位 | 世帯ごと | 事業所単位(個人は不可、法人や従業員雇用時) |

| 保険料の計算方法 | 前年所得や資産に基づく 市区町村ごとに異なる | 標準報酬月額に応じて算定 都道府県ごとで保険料率が異なる |

| 保険料の負担者 | 原則、本人が全額負担 | 会社(法人等)と本人で折半 |

| 扶養家族の取り扱い | 全員分の合算保険料が必要 | 扶養家族は追加保険料なし |

| 傷病手当金・出産手当金 | 原則なし | あり |

| 減免措置 | 所得に応じた減額あり | なし |

このように、国民健康保険と協会けんぽは、加入できる条件・保険料の計算・家族の取り扱い・保障内容に多くの違いがあります。

自分の働き方や家族構成に合わせて適切な制度を選択することが重要です。

個人事業主が社会保険に加入できるケース

従業員を雇用した場合の社会保険の加入義務

個人事業主であっても、従業員(パートやアルバイトを含む)を雇用し、一定の条件を満たす場合には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられます。

具体的には、5人以上の従業員(医療・飲食・サービス業など一部の業種を除く)を常時雇用している場合、「適用事業所」となり、個人事業主自身も含めて社会保険に加入する必要があります。

また、従業員が5人未満であっても、労働者の同意を得て「任意適用事業所」として社会保険に加入することも可能です。

この場合、個人事業主本人は原則として適用対象外ですが、家族従業員や専従者も労働者として雇用契約を結ぶことで対象となる場合があります。

| 加入義務発生の条件 | 概要 | 注意点 |

|---|---|---|

| 常時雇用従業員が5人以上 | 自動的に強制適用事業所となり、社会保険加入が義務付けられる | サービス業・農林漁業など一部業種は除外される |

| 従業員が5人未満(任意適用) | 労働者と事業主が合意した場合に社会保険へ任意加入可能 | 原則として事業主本人は対象外 |

家族従業員の取り扱いと注意点

個人事業主の配偶者や子どもなどの家族が、家族従業員(いわゆる「青色事業専従者」など)として働く場合、基本的には社会保険の被保険者とはならず、国民健康保険や国民年金へ加入する形が一般的です。

ただし、事業主とは別に従業員として雇用契約を締結し、給与が支払われている場合は、社会保険の対象となることがあります。

また、事業主と生計を同一にする家族であっても、他の勤務先で厚生年金・健康保険に加入している場合は、そちらが優先されます。

家族従業員の社会保険加入には、雇用契約の明確化や給与の支払い実態が必要であり、形式だけでの社会保険加入は認められませんので注意が必要です。

任意加入や法人化による社会保険の可能性

個人事業主が「国民健康保険」や「国民年金」以外の社会保険に加入するためには、事業所単位での社会保険への任意加入や、事業の法人化が主な道となります。

事業を法人(株式会社や合同会社など)にした場合は、たとえ家族だけであっても原則として社会保険への加入が義務となります。

法人代表者(社長、取締役)も「被保険者」となり、健康保険・厚生年金保険に加入できます。

個人事業で社会保険の枠組みを利用したい場合、法人化を検討することが多いのはこのためです。

| 方法 | 加入可能な社会保険 | 特徴 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 任意適用事業所として加入 | 協会けんぽ、厚生年金保険 | 従業員の同意が必要/従業員も社会保険対象に | 本人は通常対象外/手続きの煩雑さあり |

| 法人化(会社設立) | 協会けんぽ、厚生年金保険 | 役員・従業員すべて強制加入 | 会社運営コスト増/納付義務が発生 |

| 国民健康保険 | 国民健康保険 | 個人事業主・専従者も加入可能 | 社会保険との差異に留意 |

このように、個人事業主が社会保険へ加入するには、従業員の雇用状況や事業形態によって要件と方法が大きく異なるため、制度を理解したうえで最適な選択を検討することが大切です。

社会保険加入と老後・医療保障の違い

国民健康保険と協会けんぽで受けられる保障内容の差

個人事業主が選択する主な社会保険は、「国民健康保険」と「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」ですが、これらには保障内容や給付範囲に明確な違いがあります。

| 項目 | 国民健康保険 | 協会けんぽ |

|---|---|---|

| 保険の対象 | 自営業、フリーランス、退職者等 | 会社員とその家族、法人の役員等 |

| 給付内容 | 医療費の一部負担(主に通院・入院時の費用補助)、出産育児一時金等 | 医療費の一部負担、傷病手当金や出産手当金など健康保険独自の給付が充実している |

| 傷病手当金 | 無し | 有り(病気やケガで働けない場合の所得補償) |

| 出産手当金 | 無し | 有り(産休中の所得保障) |

| 保険料計算方法 | 前年所得に応じて自治体ごとに算出 | 標準報酬月額に基づく全国一律のルール |

| 高額療養費制度 | 有り(仕組みに大きな差はない) | 有り |

特に協会けんぽでは、「傷病手当金」や「出産手当金」があることで働けなくなった場合の一定期間の生活費保障や産休中の所得保障が受けられる点が大きなメリットです。

国民健康保険ではこれらがありませんので、万が一のリスク対応に差が出ます。

厚生年金保険との関連性

保険の加入形態は、老後の年金額や医療保障にも大きな影響を与えます。

| 年金種類 | 対象者 | 受給額 | 保障内容 |

|---|---|---|---|

| 国民年金 | 自営業、フリーランス、学生等 | 基礎年金のみ(老齢基礎年金) | 老後・障害・死亡による一時金給付 |

| 厚生年金保険 | 会社員・法人役員等(協会けんぽ加入者) | 老齢基礎年金+厚生年金(報酬比例部分) | 基礎年金に加え、給料に連動した年金額が支給される |

個人事業主が国民健康保険と国民年金のみの場合、老後にもらえる年金は基礎年金(老齢基礎年金)のみです。

それに対し、法人化や従業員を雇い協会けんぽ・厚生年金保険に加入することで、将来受け取れる年金額が大幅に上乗せされる点が最大の違いです。

また、医療保障も厚生年金保険に付随する健康保険(協会けんぽなど)で手厚くなり、「遺族年金」や「障害年金」など公的扶助も充実します。

特に扶養に入れる家族がいる場合、健康保険の「扶養制度」を利用して、その家族も保険給付が受けられることも大きなポイントです。

なお、個人事業主のままでは、老後資金や働けなくなった場合の所得補償で不安が残ることから、社会保険の適用範囲や具体的な保障内容をよく理解して、必要に応じて将来的な法人化や保険の見直しも検討することが重要です。

個人事業主が社会保険に入るための具体的な手続き方法

国民健康保険の手続きフロー

個人事業主になった場合、まず基本となるのが国民健康保険への加入手続きです。

これは全国の市区町村で受付けています。まず必要書類を準備し、住民登録している自治体の窓口で申請を行います。

一般的な流れは以下の通りです。

| ステップ | 手続き内容 | 必要書類 |

|---|---|---|

| 1 | 市区町村役場での申請 | 身分証明書、マイナンバーカード、退職証明書(会社員からの切替時)、印鑑 |

| 2 | 保険証発行申請 | 申請書(自治体による様式)、上記書類 |

| 3 | 保険料通知受け取り | ― |

| 4 | 保険料の支払い | ― |

手続きを怠ると無保険期間が生じ医療費全額自己負担になるため、開業後14日以内を目安に、速やかに自治体へ届け出ましょう。

協会けんぽや健康保険組合への加入手続き

個人事業主が従業員を雇用し「法人化」した場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ加入することが原則義務化されます。

この場合、協会けんぽ(全国健康保険協会)または自社が加入している健康保険組合に申請を行います。

| 加入先 | 主な手続き先 | 必要書類例 |

|---|---|---|

| 協会けんぽ | 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届、登記簿謄本、賃金台帳、雇用契約書、印鑑 |

| 健康保険組合 | 組合事務局 | 組合所定の加入届、上記書類 |

社会保険加入は「適用事業所」とみなされた日から5日以内に届け出が必要となります。

加入後は従業員の保険料徴収、毎月の納付業務が発生します。

扶養家族等の申請手続き

従業員や自分自身の扶養家族を保険に入れる場合は、扶養認定の手続きも同時に行いましょう。

健康保険被扶養者(異動)届や、所得証明書、住民票などが必要になります。

法人設立による社会保険適用の流れ

個人事業主が法人成り(合同会社や株式会社の設立)した場合、自動的に社会保険の適用対象となります。

法人設立後の基本的な加入手順を下記にまとめます。

| 順序 | 手続き内容 | 主な提出先 |

|---|---|---|

| 1 | 法人設立登記完了 | 法務局 |

| 2 | 社会保険新規適用届提出 | 年金事務所 |

| 3 | 従業員・役員の資格取得届提出 | 年金事務所 |

| 4 | 保険料納付開始 | 年金事務所 |

社会保険料は「事業主」と「被保険者(従業員)」の双方で折半負担となります。

適用手続き後、毎月保険料を納付し、社員及び役員は協会けんぽあるいは健康保険組合、厚生年金へ自動的に加入されます。

個人事業主のままでは原則協会けんぽには任意加入できないため、法人化や従業員雇用が「社会保険加入」の実質的な選択肢になります。

事業の成長やライフステージの変化に応じて、適切なタイミングで制度変更・手続きを検討しましょう。

よくある質問と誤解されやすいポイント

個人事業主でも協会けんぽに加入できるのか

個人事業主が自らの意思で協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)へ加入することは、原則としてできません。

協会けんぽへの加入が義務付けられるのは、法人化した場合や、従業員を常時5人以上雇用した場合のみです。

個人事業主で従業員がいない、もしくは家族従業員のみの場合は国民健康保険への加入が一般的となります。

一方、個人事業主が法人を設立した場合、自身も協会けんぽや厚生年金の被保険者となり社会保険に加入することが可能です。

協会けんぽへの加入条件と国民健康保険の違いについて正しく理解しましょう。

社会保険と国民健康保険のダブル加入は可能なのか

社会保険(健康保険・厚生年金)と国民健康保険の「二重加入」は認められていません。

いずれかの制度で保険証が発行されると、もう一方の制度の資格は自動的に喪失します。

例えば、個人事業主が法人化して社会保険に加入した場合、これまで加入していた国民健康保険は脱退手続きが必要です。

ただし、家族が別世帯で異なる保険に加入するケースや、20歳未満の扶養家族など、一部例外もあるため、詳細は市区町村や年金事務所で確認することをおすすめします。

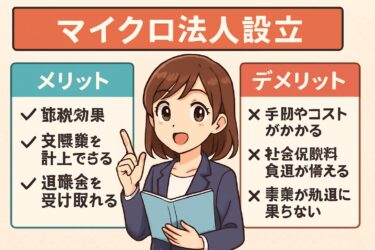

社会保険加入によるメリット・デメリット

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 保障内容 | 傷病手当金や出産手当金、付加給付など国民健康保険にはない保障が受けられる | 特別な保障を受けるには継続的な保険料の納付が必要 |

| 保険料 | 従業員の場合は半額が事業主負担となる | 保険料は国民健康保険より高額になることがある |

| 年金 | 厚生年金加入により将来の年金受給額が増加する | 保険料負担が増すため、手取りが減る場合もある |

| 手続き | 法人設立や従業員雇用を機に社会的信用が高まる | 届出や事務手続きが複雑になる |

社会保険への加入は、保障内容の充実や将来の年金額増加などの利点も多い一方で、保険料負担や手続きの煩雑さにも注意が必要です。

加入前に自社や自身の状況をしっかり把握し、どちらの保険制度が適しているかを検討しましょう。

まとめ

個人事業主でも条件を満たせば社会保険に加入することができます。

国民健康保険と協会けんぽにはそれぞれ異なるメリット・デメリットがあり、状況に応じた選択が大切です。

法人化や従業員の雇用により社会保険の義務化や加入可能性が広がるため、自身の事業形態や将来設計を見据えた保険選びが重要です。