マイクロ法人とは何か

マイクロ法人の定義と特徴

マイクロ法人とは、最低限の人数(多くは1人から2人)で運営される小規模な株式会社や合同会社の通称です。

日本の会社法上には明確な定義はありませんが、一般的に「経営者自身または経営者とその家族のみで役員・従業員を構成し、事業規模も小さい法人形態」を指します。

特徴としては、設立費用や維持コストが比較的低く抑えられること、事務手続きがシンプルであること、また事業規模を拡大する意思がない場合にも適している点などが挙げられます。

特に副業やフリーランスとして活動している個人事業主やサラリーマンにとって、手軽に法人化できるため注目されています。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 法人形態 | 株式会社または合同会社が一般的 |

| 運営人数 | 1~2名が中心(本人のみ、または家族) |

| 事業形態 | 小規模・副業・フリーランス向け |

| コスト | 設立・維持費用が抑えやすい |

個人事業主との違い

マイクロ法人と個人事業主の最大の違いは、法人格の有無と社会的信用の高さにあります。

個人事業主は個人名義で事業を行うため、法人格がなく、各種契約や資金調達の際に信用力で劣る場合があります。

これに対し、マイクロ法人は会社として登記されるため、法的な存在として認められ、事業上の信用力が高まります。

また、税制面・社会保険制度の適用範囲・責任の範囲などにも重要な違いがあります。

マイクロ法人は法人税が適用され、損益計算や社会保険の加入義務などが発生しますが、これをうまく活用すれば節税や保険料の最適化ができる場合があります。

| 比較項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 法人格 | あり | なし |

| 社会保険 | 原則加入(代表者・役員) | 国民健康保険・国民年金 |

| 税金 | 法人税 | 所得税 |

| 信用力 | 高め | やや低め |

| 設立コスト | 必要 | 不要 |

日本で増加する背景

近年、日本ではマイクロ法人が増加している傾向にあります。

その主な背景には、副業解禁や働き方改革による個人の多様なキャリア形成が挙げられます。

会社員の副業解禁やフリーランス人口の増加とともに、「節税対策」や「社会保険料の最適化」を目的として小規模な法人を設立する動きが広まっています。

特に、報酬の分散や所得のコントロールによって所得税や社会保険料の負担を軽減するため、ITエンジニア・Webデザイナー・コンサルタント等、多様な職種で活用が進んでいます。

また、コロナ禍以降のリモートワーク普及も、マイクロ法人設立の後押しとなっています。

このような流れにより、法制度や金融機関もマイクロ法人向けサービスを拡充しつつあり、今後も個人事業主や副業ワーカーにとってひとつの選択肢として存在感を増していくと考えられます。

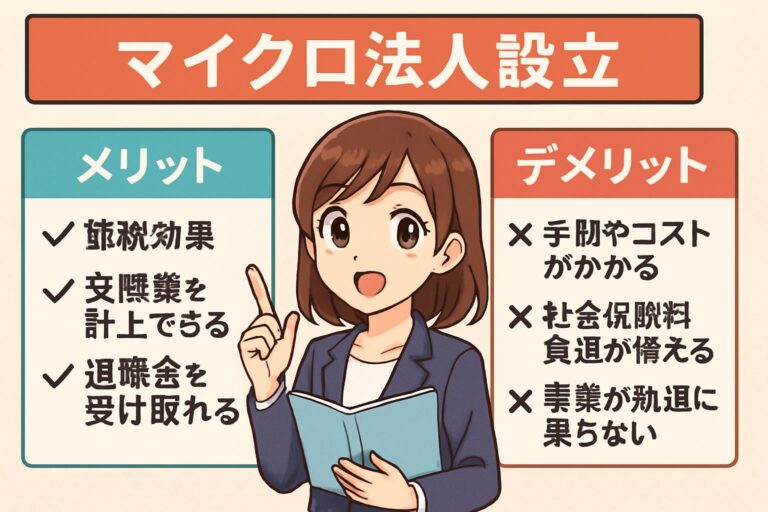

マイクロ法人の主なメリット

節税効果と社会保険料の最適化

マイクロ法人を活用することで、所得税や住民税の負担を抑えながら社会保険料の最適化が可能です。

個人事業主の場合、事業所得がそのまま課税対象となりますが、マイクロ法人では役員報酬や配当の形で所得を分散できるため、法人税や社会保険料の負担を調整できます。

また、法人化することで、経費計上の幅も広がり、事業に関連する費用を法人の経費として計上できるケースも増えるため、さらに税負担を軽減することが可能です。

| 税金・保険種別 | 個人事業主 | マイクロ法人 |

|---|---|---|

| 所得税 | 累進課税(最高45%) | 法人税(約15%~23%)+役員報酬所得税 |

| 住民税 | 個人ベースで課税 | 個人+法人軽減税率 |

| 社会保険料 | 国民健康保険・国民年金 | 健康保険・厚生年金(報酬額で調整可能) |

所得分散による税負担の軽減

マイクロ法人を設立する大きなメリットのひとつは、所得を分散させることによる税負担の軽減です。

たとえば家族を役員にして役員報酬を分散すると、所得税の累進課税による高税率を回避し、家計全体の税金総額を抑えることができます。

また、一定の報酬額に調整することで社会保険料の節約にもつながります。

信用力が高まるメリット

法人格を得ることで社会的な信用力が向上し、取引先や金融機関との関係が円滑になります。

特に法人名義の銀行口座開設や、法人クレジットカードの取得が可能になること、信頼性を重視するBtoB取引での案件獲得など、ビジネス拡大に役立ちます。

また、一定の規模以上の取引先企業では、法人とのみ取引するケースもあるため、安定した収入の獲得チャンスが広がります。

副業やフリーランスにおける活用方法

副業として事業を行う会社員や、フリーランスとして独立している方にとって、マイクロ法人は多様な活用が見込めます。

税制や社会保険料の最適化だけでなく、個人の事業リスクを法人に分散できるメリットもあります。

更に、事業が拡大していく過程で法人としての資金調達や助成金申請がしやすくなる点も魅力です。

会社員の副業利用例

会社員として本業を持ちながら副業で得た収入をマイクロ法人に振り分けることで、給与所得と事業所得を明確に分離できます。

この分離によって、副業収入にかかる社会保険料増加などの負担を抑えることが可能です。

また、経費計上の選択肢が増えることで、手元に残る利益を最大化しやすくなります。

フリーランスのビジネスモデルとしての選択肢

フリーランスが取引先との契約を法人として行うことで、個人よりも信用力が増し、受注案件が増加するケースもあります。

また、報酬の受け取りを法人名義にすることでキャッシュフローの管理も行いやすくなり、税務面・社会保険面双方の恩恵を得られます。

マイクロ法人の主なデメリット

設立や維持にかかるコスト

マイクロ法人を設立する際や、継続して運営するためには、個人事業主よりも多くのコストが発生します。

代表的な費用としては、会社設立時の登録免許税や定款認証費用、そして毎年発生する法人住民税(均等割)などの法定費用が挙げられます。

法人を維持していくためには、たとえ赤字や利益が出ていなくても決まった金額の税金が課税されるため、ランニングコストは無視できません。

| 項目 | 発生時期 | 主な費用目安 |

|---|---|---|

| 会社設立時の費用(定款認証・登録免許税など) | 設立時 | 約20万円前後 |

| 法人住民税(均等割) | 毎年 | 最低7万円~(地域による) |

| 税理士・会計士への依頼費用 | 毎月/毎年 | 数万円~ |

| その他(登記変更、各種更新等) | 随時 | 数万円前後 |

個人事業主と比較してコスト負担が重くなりやすいため、十分な事業収益や副業利益が見込めないと、費用倒れになるリスクがあります。

事務負担と書類作成の手間

マイクロ法人として会社を設立すると、定期的な決算・申告・社会保険手続き・年末調整・帳簿作成などの複雑な事務作業や、多数の書類作成が必須となります。

特に会計や税務の知識が乏しい場合には、専門家に依頼せざるを得ず、その分のコストや手間も発生します。

また、給与支払報告や源泉徴収票発行、社会保険の加入や変更・資格喪失届など、一般的な会社と同じレベルの義務が生じるため、事務作業への時間と労力が大きくなることが多いです。

一人会社や副業利用の場合でも例外ではありません。

社会保険・税務上の注意点

マイクロ法人を設立した場合、原則的に社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が発生します。

法人代表者一人でも強制適用であり、保険料負担が大幅に増えるケースもあります。

同時に、給与の決定方法によっては社会保険料が重くなることや、国民健康保険に比べてコストが高くなることも見逃せません。

税務上も、役員報酬の設定や経費計上方法を誤ると節税メリットを十分に得られない上に、損金否認や税務調査のリスクが高まります。

また、利益が少ない場合には、法人住民税の均等割の負担が重荷となり、「節税どころかかえって負担が増す」事例も少なくありません。

ペナルティやリスクの可能性

マイクロ法人は、社会保険や税務の各種届出や納付が適正に行われていない場合、加算税・延滞税・不利益処分などのペナルティリスクが伴います。

特に、社会保険未加入や虚偽申請と見なされた場合は、追徴金や過去分の保険料徴収が発生する事例もあります。

また、適切な会計処理やコンプライアンスを守らなければ、「名ばかり法人」「形だけの節税目的」と評価されてしまい、行政指導や税務署のチェックが厳しくなるリスクにもつながります。

これらのリスクを過小評価して安易に設立・運用してしまうと、想定外の損失や社会的信用の低下につながる恐れがあります。

マイクロ法人を設立する際の注意点

法人口座や資本金の設定

マイクロ法人設立時にまず考慮すべきなのが、適切な法人口座の開設と資本金の設定です。

事業用の銀行口座は、会社名義で開設する必要がありますが、銀行によっては設立間もない法人への口座開設が厳格化されている点に注意が必要です。

登記簿謄本や事業計画書、場合によっては税務署への届出書のコピーなどが必要となる場合もあるため、あらかじめ必要書類を確認しておきましょう。

資本金については、最低1円から設立可能ですが、あまりにも低額だと信用面で不利になったり、金融機関から融資を受ける際にマイナス評価されるリスクもあります。

将来的な事業拡大や取引先の信頼性向上も見据えて、現実的な金額を設定しましょう。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 法人口座 | 必要書類の準備、審査基準の確認、開設までの期間を把握 |

| 資本金 | 取引先や金融機関への信用性、資金計画を考慮した設定 |

登記・税務署への届出事項

会社設立後は、さまざまな行政手続きが発生します。

会社設立登記が法務局に受理された後、速やかに税務署や都道府県税事務所、市区町村役場への届出を行うことが法令で定められています。

また、消費税や青色申告の選択など、事業運営に直結する届出事項も見逃せません。

加えて、個人事業主から法人成りする場合は、個人事業の廃業届出書も提出が必要です。

不備があると税務上のトラブルとなるケースもあるため、各行政機関への提出書類や提出期限を事前に整理しましょう。

| 主な届出先 | 主な提出書類 | 提出期限 |

|---|---|---|

| 税務署 | 法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書 など | 設立から2ヶ月以内等(書類による) |

| 都道府県・市区町村 | 法人設立届出書(地方税)、事業開始等申告書 など | おおむね設立後15日前後 |

| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 など | 適用事由が発生した日から5日以内 |

役員報酬の決め方と最適化

役員報酬は、節税や社会保険料の最適化に大きく影響するため、設立直後に慎重に設定することが重要です。

また、税務処理上、役員報酬は年度中に頻繁に変更できないため、年間の収入見通しや家計状況、税負担を総合的にシミュレーションして決定しましょう。

目安として、年収を抑えたい場合は所得税・住民税の負担は減少しますが、社会保険料は役員報酬額に比例して決定されるため、あまりにも低額に設定すると将来の年金受給額等にも影響します。

配偶者への分散や、法人利益とのバランスも検討材料となります。

決定した役員報酬は、原則として定期同額で支払う必要があります。

変更を行う場合は事業年度開始後3ヶ月以内など、法令で定められたタイミングを遵守することも忘れてはなりません。

社会保険・年金の手続き

マイクロ法人の場合でも、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入は原則義務となります。

株式会社や合同会社の役員1名でも適用事業所とみなされるため、設立後5日以内に年金事務所へ必要な書類を提出する必要があります。

社会保険料は法人と役員双方で負担するため、資金繰りや経営計画にも大きく関わります。

また、役員報酬額に応じて社会保険料が定まることから、社会保険料を最適化する目的で報酬額や勤務実態を偽装することは、法令違反となるため厳に慎むことが必要です。

また、労働保険(労災保険・雇用保険)に関しても、スタッフを雇用する場合は速やかに管轄労働基準監督署等へ手続きをしましょう。

社会保険の手続きに関しては、以下のような流れになります。

| 手続き内容 | 必要書類 | 提出先 |

|---|---|---|

| 健康保険・厚生年金の適用 | 新規適用届、被保険者資格取得届 など | 年金事務所 |

| 労働保険の成立 | 労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届 など | 労働基準監督署、ハローワーク |

不適切な社会保険加入や手続きの遅延・漏れは、重い罰則や調査リスクに繋がるため、必ず専門家とも相談し、正しい手続きを行いましょう。

マイクロ法人が向いている人・向いていない人

向いているケースとその理由

マイクロ法人は、その特徴や仕組みから、特定の条件やニーズを持つ人に特に有効です。

以下に、どのような人がマイクロ法人設立に向いているのかをまとめます。

| ケース | 理由・特徴 |

|---|---|

| 年間所得が一定以上のフリーランスや個人事業主 | 個人事業主としての所得が高額になり、所得税や住民税の負担が重く感じている場合、法人化によって節税や社会保険料の最適化が見込めます。特に年間所得が600万円〜800万円を超える場合、法人化を検討する価値があります。 |

| 副業収入が安定して増加している会社員 | 本業に加えて副業での売上が大きくなってきた際、マイクロ法人を設立して所得を分散させることで、税金や社会保険料を賢くコントロールできます。副業が継続的な事業化が見込める場合にメリットが大きいです。 |

| 節税や社会保険料最適化の知識があり、実践したい人 | 税理士や行政書士など仕組みを理解しながら経営や資金繰りに積極的に取り組める人には、マイクロ法人化が大きな武器となります。 |

| 信頼性や社会的信用を重視したい個人 | 個人よりも法人格を持った方が受注先や取引先からの信頼が得やすく、取引規模が拡大する場合や融資を検討している場合にも有利に働きます。 |

| 将来の事業拡大や従業員雇用を視野に入れている人 | 小規模ながら今後の成長・拡大を目指している場合、法人化のメリットを先取りできます。 |

向いていないケースとリスク例

マイクロ法人は万能ではなく、状況によっては向かない場合もあります。失敗やリスクにつながるケースを把握しておきましょう。

| ケース | リスク・注意点 |

|---|---|

| 年間所得が少額な個人事業主やフリーランス | 利益が少ない場合は法人設立や維持にかかる費用が負担となり、かえってコスト高になります。青色申告控除など個人事業主のメリットを活用した方が有利な場合も。 |

| 事務作業や書類作成が苦手な人 | 法人は定款作成や税務申告、社会保険など多様な事務手続きを自分で管理する必要があり、煩雑さやミスによるペナルティのリスクが高くなります。 |

| 一時的な副業や単発収入の人 | 事業が長期継続しない場合、設立や運営の手間・コストが全く見合わないことがあります。事業の将来性が読めない段階での法人化は慎重に判断が必要です。 |

| 社会保険料や税務の最適化に無頓着な人 | 法人化するだけでは強みを活かしきれません。知識不足のまま運用すると社会保険未加入・税務申告漏れなどのリスクも発生します。 |

| 副業禁止規定のある会社に勤務する人 | 会社員がマイクロ法人を設立する場合、本業の就業規則に抵触するリスクがあり、就業規則や雇用契約の内容を十分確認したうえで行動する必要があります。 |

このように、マイクロ法人は自身の収入状況や事業の将来性、管理能力を客観的に見極めて活用することが重要です。

ご自身の状況や将来設計を踏まえ、最適な判断を行いましょう。

マイクロ法人を活用した副業・フリーランスの成功事例

個人事業主からマイクロ法人設立の流れ

個人事業主として活動していた多くの方が、売上が800万円を超えたタイミングや、事業の安定化を感じたときにマイクロ法人の設立を検討しています。

設立の基本的な流れは以下の通りです。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 目的の明確化 | 節税や社会保険の最適化など、マイクロ法人設立の目的を設定 | 中長期的な事業計画が重要 |

| 2. 事業内容・会社名の決定 | 会社の基本情報、事業内容の整理 | 業種に応じた定款内容が求められる |

| 3. 資本金・役員構成の決定 | 少額資本金でも設立可能。一般的に代表取締役1名のケースが多い | 資本金100万円未満でも問題なし |

| 4. 法人登記 | 法務局で会社登記を実施 | 司法書士への依頼も選択肢 |

| 5. 税務署・都道府県への届出 | 法人設立届出書など複数の書類提出が必要 | 提出期限と書類不備に注意 |

| 6. 法人口座開設・社会保険手続き | 銀行口座開設、社会保険の加入手続きを進める | 審査が厳しい場合もあるため余裕を持って準備 |

個人事業とマイクロ法人を併用するケースでは、「役員報酬の決め方」や「所得の分散方法」も目的に応じて慎重に設計されます。

実際のメリット・デメリット体験談

ここでは、マイクロ法人を活用した副業・フリーランスの実例を通じて、現場で感じたメリットやデメリットについてまとめます。

| 事例 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ITコンサルタント(東京都・50代男性) | 社会保険料が最小限に抑えられた結果、実質的な手取り収入が個人事業主時代よりも増加。大手企業からの受注が増え、法人格による信用力の高さを実感。 | 設立直後は税務や労務の知識不足による事務手続きの煩雑さを痛感。決算・登記作業には毎年一定のコストが発生し、思ったよりも負担を感じた。 |

| Webデザイナー(大阪府・30代女性) | 家族を役員に加えることで所得分散が可能となり、トータルの税負担が軽減。法人名義での契約によって事務所賃貸や設備投資が有利になった。 | 社会保険料の算定ミスにより予定外の支出が発生。会計処理の難易度が上がり、会計ソフト導入や税理士依頼が必要になった。 |

| 副業アプリ開発者(神奈川県・40代男性) | 副業の事業収入をマイクロ法人にまとめることで本業との明確な分離ができ、会社への説明も簡略化。副業禁止規定対策として有効活用。 | 規模が小さいため銀行融資の審査が厳しかった。設立や毎年の維持コスト(最低でも年間20~30万円)が固定費としてのしかかった。 |

これらの成功事例から、節税や法人化の信用力向上といったメリットは確実に得られる一方で、設立・運営におけるコストや手続きの煩雑さなど、具体的なデメリットも無視できないことがわかります。

特に、社会保険や税務申告の手続きを適切に管理すること、また、会社員の副業やフリーランスとしての長期的な事業計画の中で法人化のタイミングや形態を慎重に判断することが成功のカギといえます。

まとめ

マイクロ法人は、節税や社会保険料の最適化、信用力向上など多くのメリットがありますが、設立・維持コストや手続きの手間、社会保険・税務上のリスクも存在します。

副業やフリーランスでの活用には、十分な準備と自分に合った判断が欠かせません。

メリット・デメリットを正しく理解し、事前に専門家や税理士へ相談することが重要です。