マイクロ法人とは何かと設立の基本

マイクロ法人の定義と特徴

マイクロ法人とは、従業員数が一人またはごく少数の規模で運営される株式会社や合同会社のことです。

代表者自身が唯一の役員や従業員であるケースが多く、登記上は法人格を持ちながら、大企業のような大規模運営ではなく、ミニマムかつ柔軟な経営スタイルが特徴です。

国内では起業のハードルが下がったことや、副業解禁による新たな働き方の広がりによって、近年マイクロ法人を設立する人が増えています。

個人事業主との大きな違いは、法人化により社会的信用度が高まり、契約や融資、税務面での選択肢が広がることにあります。

節税や社会保険料負担のコントロールといった経済的メリットを目的に設立することも珍しくありません。

マイクロ法人の主な活用例と目的

| 活用例 | 具体的な目的 |

|---|---|

| 副業・兼業のための法人化 | 副業収入にかかる税負担を最適化したり、公的信用を高めるため |

| 社会保険料の軽減 | 役員報酬を低く設定し、健康保険・厚生年金の負担額を下げる |

| 資産管理会社としての設立 | 不動産・有価証券などを法人名義で管理し、節税やリスク分散を図る |

| 個人事業主からのステップアップ | 事業の成長、取引拡大に合わせて法人格を取得する |

マイクロ法人設立に必要な基本ステップ

マイクロ法人の設立は、通常の株式会社や合同会社の設立手続きと変わりませんが、規模がコンパクトであるためコストや労力も限定的です。

下記は設立までの主な流れです。

- 会社形態(株式会社・合同会社)の選択

- 商号(会社名)、所在地、目的(事業内容)の決定

- 定款の作成・認証

- 資本金の払込

- 登記申請(法務局)

- 税務署や市区町村への各種届け出

- 社会保険・労働保険の手続き

特に定款には幅広い事業内容を盛り込むことが推奨され、後から新たな事業を追加しやすいよう柔軟に記載しておきます。

資本金は1円から設立可能ですが、信用面を考慮して一定額を設定するケースが多いです。

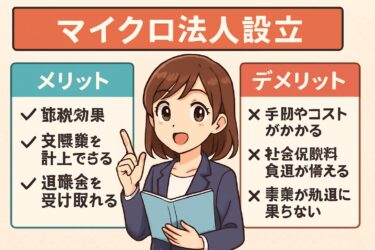

マイクロ法人設立のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・社会的信用度が高まる ・節税や社会保険料最適化が図れる ・個人資産と法人資産の分離が可能 | ・設立・維持に費用がかかる ・記帳や決算が必要となる ・税務や法務の知識が求められる |

近年では、税理士や司法書士に依頼せずとも設立手続をオンラインで完結させることができ、予算を抑えつつスピーディーに法人設立できる環境が整っています。

マイクロ法人で選ばれる事業内容の特徴

マイクロ法人は、少人数または一人で設立・運営される小規模法人であり、選ばれる事業内容にはいくつか共通した特徴が見られます。

これらの特徴を理解することで、自身に合った事業選びや今後の発展性を高めるヒントが得られます。

1. 初期投資が少なく始めやすい

マイクロ法人では、大規模な設備投資や高額な資本金を必要としない事業が多く選ばれています。

代表的な業種としては、コンサルティング業、ライティング、ウェブ制作、ITサービスなどが挙げられます。

自身の知識やスキル、人的ネットワークを活かしてスタートできるため、低リスクで法人化できる点が重視されています。

2. 継続的な収益が期待できる業種

マイクロ法人では、安定した売上が見込める事業モデルを選ぶ傾向があります。

例えば、不動産賃貸業やストック型サービス(サブスクリプションサービス、保守管理業務、定期契約型ビジネス)です。

こうした分野は、一度仕組みを作れば継続的な収益が見込めるため、経営が安定しやすい特徴があります。

3. 個人の専門性や強みを活かせる分野が多い

マイクロ法人は大企業のように多数の従業員や部署を持ちません。

そのため、オーナー自身の専門スキルや実績、人脈、資格などを活かしやすい分野が主に選ばれています。

例としては、士業によるコンサルティング、エンジニアによるシステム開発、語学スキルを活かした翻訳・通訳業務などがあります。

4. 自宅や小規模オフィスでの業務が可能

マイクロ法人の多くは大きなオフィスを必要とせず、自宅やレンタルオフィス、コワーキングスペース等でも十分に事業を展開できる業種が選ばれます。

たとえば、オンラインで完結するIT業務やライティング作業、物販業では在宅でも発送や管理がしやすい仕組みが整っています。

5. 法人化による節税メリットを意識した事業選び

日本の法人税や社会保険制度を考慮すると、事業所得が一定以上の場合、個人事業主より法人化した方が有利になるケースが多いです。

そのため、利益の見込みや経費計上の柔軟性、役員報酬など法人としてのメリットを活かしやすい事業が選ばれる傾向もあります。

| 特徴 | 具体例 | メリット |

|---|---|---|

| 初期投資が少ない | コンサルティング、ライティング、オンラインサービス | リスクが小さく始めやすい |

| 継続収益型 | 不動産賃貸、サブスクリプションサービス | 売上の安定・将来設計が立てやすい |

| 専門分野に特化 | 士業、IT開発、翻訳 | 競合との差別化・高単価受注が可能 |

| 小規模スペース対応 | 在宅ワーク、コワーキングでの運営 | コスト削減・柔軟な働き方の実現 |

| 節税メリット活用 | 役員報酬、経費計上など | 税金対策・将来の資産形成に有利 |

このように、マイクロ法人で選ばれる事業内容には、「低リスク・高効率・専門性・柔軟性・節税効果」という共通した重要ポイントが存在します。

将来的な成長性や自分の強みを最大限に活かした事業内容の選定が、マイクロ法人成功のカギとなります。

マイクロ法人の事業内容ランキング

マイクロ法人(小規模法人)を設立しようとする場合、多くの起業家や副業ワーカーが選択している人気の事業内容には、一定の傾向があります。

下記は、最新の動向や実際の成功例をもとにした「事業内容ランキング」として、代表的な業種とその特徴・ポイントを詳しく解説します。

| 順位 | 業種 | 主な特徴・ポイント | おすすめの理由 |

|---|---|---|---|

| 1位 | コンサルティング業 | 専門知識・経験をサービス化/継続契約が多い/設備不要 | 少人数でも収益化しやすい/スキル活用/拡大が容易 |

| 2位 | 不動産賃貸業 | 資産運用型/サブリースや民泊も人気/安定収入 | 副業から始めやすい/管理手間が比較的少ない |

| 3位 | WEB制作・システム開発 | 開業コスト低い/リモート対応可能/IT需要が高い | 専門性で単価アップ/継続案件取得もあり |

| 4位 | 物販・ネットショップ運営 | 在庫・物流管理が必要/ECプラットフォーム活用 | 全国・海外販売も可能/拡大戦略が立てやすい |

| 5位 | ライティング・翻訳サービス | スキル型/在宅・リモート可/案件幅広い | 初期投資少/副業経験からの法人化が多い |

第1位:コンサルティング業(経営・IT・マーケティング)

主なサービス内容と案件例

コンサルティング業は、専門知識や経験を活かして顧客企業にアドバイスや実行支援を提供する業態です。

例えば、中小企業の経営改善、IT導入支援、Webマーケティングの最適化、AI活用の指南など、幅広い分野があります。

近年は「DXコンサルティング」や「補助金申請支援」など、ニーズに応じた多様な案件があります。

少人数・低コストで運営しやすく、月額制・長期契約への発展もしやすいことが特徴です。

成功事例:個人事業から法人化したケース

東京都在住のAさんは、もともとITフリーランスとして中小企業のシステム構築支援をしていました。

相談業務が増えたことからマイクロ法人化し、補助金コンサル・経営改善サポートなどサービスを多角化。

法人格による信用力アップと、経費計上や社会保険の恩恵も享受し、毎年売上・クライアント数とも業績を伸ばしています。

第2位:不動産賃貸業(サブリース・民泊)

事業モデル別の特徴

不動産賃貸業は、物件を購入・借上げして、賃貸やサブリース、民泊運用などで収益を得るモデルです。

マイクロ法人の場合、ワンルームマンションやアパート一棟、また近年は「民泊」(簡易宿所)や「シェアオフィス運用」、空き家活用など、小規模でも始めやすい選択肢が多くあります。

物件管理業務のアウトソーシングも一般的で、労働集約型ではないため、複数物件の運用も効率化しやすくなっています。

成功事例:副業的に始めた不動産運用

大阪府内で副業として不動産投資を始めたBさんは、サラリーマン時代から区分マンションを買い増しし、マイクロ法人化することで節税・資産管理面のメリットを享受。

法人設立を機に、法人名義で物件を購入し、借上げサブリースや民泊運営も展開。

空室リスク低減と収入の安定化を実現し、現在は法人一本での事業拡大に成功しています。

第3位:WEB制作・システム開発

受注の流れと収益構造

WEB制作やシステム開発は、主にインターネットサービスや業務システムの構築・運用を請け負う仕事です。

受注までの流れは、企業や個人事業主からの問い合わせもしくはクラウドソーシング経由で案件を獲得し、ヒアリング・要件定義、設計・制作・納品・保守運用と進みます。

ホームページ制作であれば初回制作費+更新・保守管理費、システム開発では初期開発+月額保守メンテナンスなど、単発とストック型収入の両方を構成しやすい分野です。

成功事例:フリーランスエンジニアから法人化

名古屋市のCさんは、個人事業にてWEBアプリ開発・受託制作を手掛けながらマイクロ法人設立。

法人化後は企業の業務システム受注や、継続的な保守契約を獲得。

またSES契約や補助金関連のITコンサルも受託し、安定的なキャッシュフローと信用力向上につなげています。

第4位:物販・ネットショップ運営

人気商品ジャンル

ネットショップ事業は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど大手ECモールや自社ECサイトを駆使して商品販売を行います。

実店舗を持たないオンライン完結型が主流で、ハンドメイド作品、オリジナルグッズ、アパレル、健康食品、インポート雑貨といったジャンルが人気です。

近年はD2C(Direct to Consumer)モデルやサブスクリプション型(定期通販)も拡大しています。

成功事例:Amazon・楽天市場での法人展開

兵庫県西宮市のDさんは、ハンドメイドアクセサリーを個人で販売していましたが、売上拡大のためマイクロ法人を設立し、Amazon・楽天市場・minne等のプラットフォームに自社商品を展開。

商品レビューやリピート受注が増加し、法人による取引拡大や仕入規模の効率化を実現しました。

第5位:ライティング・翻訳サービス

収益アップのポイント

Webメディアや各種企業のコンテンツ作成、SEO記事の受託執筆、技術・医療・法務文書の翻訳など、専門性の高い案件や大量案件で安定した収益を狙える分野です。

法人化することで、複数の受注チャンネル確保、アシスタントや外注の活用、サイト運営や電子書籍出版への事業拡大も可能になります。

成功事例:副業から法人化して発展

神奈川県のEさんは、副業で企業サイトのコラム執筆や英語翻訳をしていましたが、需要増大とともにマイクロ法人を設立。

法人化後はチーム体制を構築し、月間数十本以上の案件を安定的に受注。

教育系・医療系の専門領域に特化したことにより、継続取引と単価アップにつなげることに成功しています。

マイクロ法人で人気の業種の選び方

マイクロ法人を設立する際、どの業種を選ぶかによって将来的な収益性や安定性、さらには社会的信用や事業の継続性まで大きく左右されます。

ここでは、マイクロ法人に最適な業種選定のために押さえるべきポイントや具体的な比較基準、発展性やリスク管理の考え方について詳しく解説します。

収益性と安定性で比較する

マイクロ法人の規模やリソースに合った業種を選ぶには、まず「どれだけの収益が見込め、事業が安定して継続できるか」を徹底的に比較することが大切です。

下記の表に、主要な人気業種の収益性・安定性・初期コストをまとめました。

| 業種 | 収益性 | 安定性 | 初期コスト | 参入障壁 |

|---|---|---|---|---|

| コンサルティング業 | 高い | 中~高 | 低い | 専門知識が必要 |

| 不動産賃貸業 | 中~高 | 高い | 高い | 資本/許認可不要もある |

| WEB制作・システム開発 | 高い | 中 | 低い | 技術力が必要 |

| 物販・ネットショップ | 中 | 中 | 中 | 競争激化 |

| ライティング・翻訳 | 中 | 中~高 | ほぼ不要 | スキル重視 |

表の内容からも分かるように、自身のスキルや資本力、リスク許容度に合った事業選定が成功への第一歩です。

将来的な発展性や継続性の視点

選択した業種が今後どれだけ市場で伸びる可能性があるか、社会の変化やテクノロジーの進化によって需要がどう推移するかの視点も大切です。

例えば、IT・DX関連、サブスクリプション型ビジネス、サステナブル分野などは今後の成長が期待できる業種です。

一方、時流に左右されない堅実な業種──たとえば不動産賃貸業や一部の生活必需品関連の物販など──も、リスク回避の観点からおすすめです。

経済環境の変動や法改正に柔軟に対応できる体制づくりも意識しましょう。

おすすめの始め方と注意点

実際に業種を決めるまでに、自己分析・市場調査・許認可要件の確認・資金計画の立案など、段階的な準備を怠らないことが重要です。

以下に、始め方のプロセスを分かりやすくまとめます。

| ステップ | 具体的アクション | 注意点 |

|---|---|---|

| 1. 自己分析 | スキル・経験・興味の棚卸し | 強みが活かせるか |

| 2. 市場調査 | 競合分析・需要予測・ターゲット設定 | ニッチ市場も検討 |

| 3. 許認可確認 | 業種ごとに必要な法律や行政手続きの確認 | 行政書士等の専門家へ相談も有効 |

| 4. 資金計画 | 初期費用・ランニングコスト・収支計画 | 収益化までの耐久力を見積もる |

| 5. スモールスタート | まずは小規模・副業的に開始 | リスクを最小限に抑える |

十分な準備をして事業内容を決定することが、マイクロ法人の継続的成長につながります。

また、行政書士・税理士などの専門家に相談することで、法的なリスクや税務面でのトラブルを未然に防ぐことが可能です。

マイクロ法人の事業内容の成功事例まとめ

実際の法人オーナーの声

マイクロ法人を設立した経営者たちは、少人数ならではの機動力や柔軟性、経営コストの最適化を実感しています。

例えば、東京都内でITコンサルティング業を営むTさんは、個人事業主から法人化したことで大手企業の案件を受託しやすくなり、事業拡大や社会的信用の獲得につなげています。

「税理士や社労士との連携を大切にし、会計や社会保険の対応も効率化できたのが大きい」との声がありました。

また、不動産賃貸業を運営するSさんは、「マイクロ法人だと不動産取得に関する銀行融資や各種契約の面でメリットを実感。

法人名義にしたことで信用面が向上し、融資審査もスムーズに通るようになった」と話します。

小さな法人だからこそ、柔軟な経営判断がしやすいと評価する経営者も多いです。

税金や社会保険のメリット活用例

| 事例 | 活用した制度・メリット | 具体的な成果 |

|---|---|---|

| 経営コンサル業(東京都・法人代表A氏) | 役員報酬設定による所得分散・社会保険の最適化 | 個人と法人の所得バランスを毎年見直し、社会保険料や法人税負担を最小化。 税理士と連携し節税を徹底し、現預金の積立や役員報酬の柔軟な調整が可能に。 |

| 不動産賃貸業(大阪府・法人代表B氏) | 不動産取得税・法人名義の融資枠拡大 | 個人での投資では難しかったエリアでの不動産取得が可能に。 法人化による資金調達力の向上で所有物件数が増加し、安定したキャッシュフローを実現。 |

| ネットショップ運営(愛知県・法人代表C氏) | 消費税の免税期間活用・売上拡大時の資金調達 | 開業2期は消費税免税を活用し、価格競争力を維持しつつ利益向上に成功。 法人として仕入れや運転資金の調達が容易になり、規模拡大を達成。 |

| ライティング/翻訳サービス(福岡県・法人代表D氏) | 外注費の経費化による利益圧縮 | 外部パートナーの業務委託契約を経費として計上し、所得を分散。 経理処理の明確化により税務調査対応もスムーズになった。 |

このように、マイクロ法人では税金や社会保険の知識・仕組みを最大限に活用することで、資金繰りや手取り額を最適化することが可能です。

各オーナーは士業との連携や最新の法改正情報も意識しつつ、経営の透明性・正当性を維持しています。

事業内容を決める際の注意点とポイント

マイクロ法人で新しく事業内容を決める際には、法的な要件や許認可の必要性、節税・社会保険との関連性、将来性や市場ニーズなど多角的な視点から検討することが重要です。

下記のポイントを押さえることで、失敗リスクを大きく下げることができます。

マイクロ法人の許認可や法律面の注意

事業内容によっては行政機関からの許認可が必要なケースがあります。

例えば、不動産業(宅地建物取引業)、人材紹介業(有料職業紹介事業)、飲食業などは、各業法に基づいた許可や届出が必須です。

事前に各自治体・関係官庁の公式情報で確認を行いましょう。

| 業種 | 主な許認可 | 行政窓口例 |

|---|---|---|

| 不動産賃貸業 | 宅地建物取引業免許(営む場合) | 都道府県庁、不動産庁 |

| 飲食業 | 食品衛生法の営業許可 | 市区町村の保健所 |

| 人材紹介業 | 有料職業紹介事業許可 | 厚生労働省 |

| 旅行業 | 旅行業登録 | 観光庁、都道府県庁 |

また、法人の定款に記載する事業目的も広めに設定しておき、今後の事業展開にも対応できるようにしましょう。

途中で追加したい事業があれば、株主総会決議や登記変更が必要となります。

節税・社会保険との関係性

マイクロ法人は個人事業形態と比較して、法人税や社会保険料の負担をコントロールしやすい点が魅力です。

しかし、事業内容によって課税区分(消費税の課税・非課税、源泉徴収の要否)や社会保険加入義務が異なります。特に下記のポイントが重要です。

| ポイント | 注意点 |

|---|---|

| 社会保険 | 従業員がいなくても代表者1人なら原則加入。業種による例外は基本なし。 |

| 消費税 | 課税業種か非課税業種かを確認。2期目以降は売上規模で課税義務判定。 |

| 所得分散 | 役員報酬や配当の設計によって最適な税負担に調整。 |

税理士や社会保険労務士など専門家への相談を早い段階から検討することで、無駄なコスト発生や制度違反を防げます。

よくある質問と回答

どんな業種が定款に記載できるか

マイクロ法人を設立する際、定款に記載できる事業内容は非常に幅広く、法律に違反しない範囲であれば基本的に自由に記載可能です。

例えば、IT業、コンサルティング業、不動産賃貸業、輸入販売、飲食業など、多種多様な業種を並列して記載しておくことが推奨されます。

また、将来的に事業内容を変更・拡大したい場合に備え、「前各号に附帯又は関連する一切の事業」のような文言を加えるのも一般的です。

ただし、金融・医療・建設など業種によっては特別な許認可が必要となる場合があるため、事前に各行政庁への確認も忘れないようにしましょう。

自分に適した事業内容の見つけ方

事業内容を決める際は、自身の経験や専門性、そして市場ニーズに合った分野を選択することが成功のポイントです。

まずは自分のこれまでの経歴やスキル、趣味・関心を棚卸ししましょう。

その上で、以下のような基準で検討するのがおすすめです。

| 基準 | チェックポイント |

|---|---|

| 収益性 | 市場規模は十分か、単価や利益率はどうか |

| 継続性 | 事業を安定して続けられるか、需要が長期間見込めるか |

| 競争状況 | 競合他社の数や力関係、独自性を出せるポイントがあるか |

| 初期コスト | 設備投資や仕入れコスト、ランニングコストの負担はどうか |

また、今後の事業拡大を見据えたスケーラビリティ(拡張性)や、リスク分散の視点も重要です。

自分に合ったスタイルで始めやすい事業を選ぶことで、長期的な法人経営の安定につながります。

失敗しないためのチェックリスト

マイクロ法人の事業内容を決定する際には、下記のチェックリストを活用し、失敗リスクを最小限に抑えることが大切です。

| チェック項目 | 具体的な確認内容 |

|---|---|

| 事業内容の明確化 | 提供するサービスや商品が明確で、説明できるか |

| 法的問題の有無 | 許認可が必要な業種かどうか調査済みか |

| 市場調査 | ターゲットとする市場や顧客層が明確か |

| 収益見通し | 売上・利益の目標や収益計画が現実的か |

| 税務・社会保険対策 | 節税や社会保険加入条件など、会社設立による負担・効果を事前に把握しているか |

これらのポイントを事前に押さえておくことで、設立後のトラブルや想定外のコストを防ぐことができ、安定したマイクロ法人運営につながります。

まとめ

マイクロ法人の事業内容は、コンサルティング業や不動産賃貸業、WEB制作など多岐にわたります。

収益性や安定性、発展性を考慮して選ぶことが成功の鍵です。

税金や社会保険のメリットを活かしつつ、法的な注意点もしっかり確認し、あなたに最適な分野で着実に事業を展開しましょう。